歯周病

気づかないうちに進行する「静かな病気」。早期発見と治療で大切な歯を守る

歯周病について

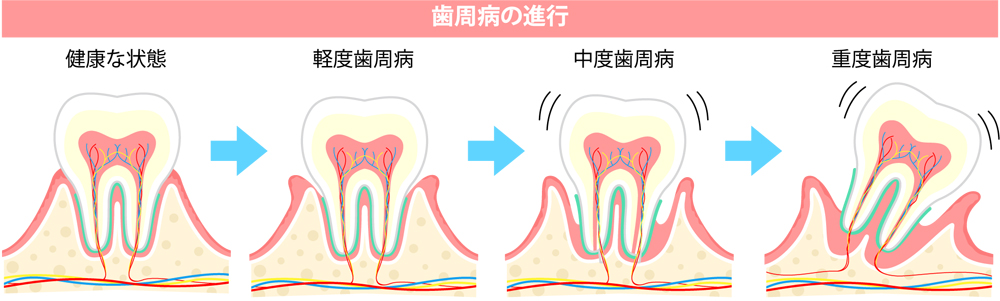

歯周病は、お口の中に潜む歯周病菌が引き起こす炎症性の疾患です。進行すると歯ぐきや歯を支える骨などが、少しずつ失われてしまうことがあります。

歯周病のメカニズム

毎日の歯磨きがきちんとできていないと、歯と歯ぐきの間に多くの細菌が棲みつき、プラーク(歯垢)を形成します。このプラークが出す毒素によって歯ぐきに炎症が起きて赤く腫れたり、出血したりします。この段階ではまだ歯を支える骨への影響は少ない状態です(歯肉炎)。

炎症が続くと、歯と歯ぐきの間の溝が深くなり、「歯周ポケット」と呼ばれる隙間ができます。このポケットは歯周病菌にとって絶好の隠れ家となり、ますます増殖しやすくなります。

歯周ポケットの中で細菌の活動が活発になると、炎症は歯を支えている歯槽骨や歯根膜といった組織を破壊し始めます(歯周炎)。

歯槽骨が大きく失われると、歯はグラグラと動き始め、硬いものが噛みにくくなることも。適切な治療が行われない場合、最終的には歯が自然に抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病は自覚症状が乏しいまま静かに進行することが多いため、「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれています。

予防の重要性

歯周病は、一度進行してしまうと失われた歯周組織を元に戻すことが難しい病気です。だからこそ、発症や進行を防ぐ「予防」が重要になります。

プラークの中には、約600種類もの細菌が存在していると言われています。残念ながら、ご自身で行う毎日の歯磨きだけでは、お口の中のプラークを完全に除去することは難しいです。

そのため、ご自身のケアに加えて、歯科医院での定期的なメンテナンス(プロフェッショナルケア)を受けることを強くお勧めします。歯科医師や歯科衛生士が専門的なクリーニングを行い、ご自身では落としきれないプラークや歯石を徹底的に除去することで、歯周病の発症や再発のリスクを大幅に減らすことができます。

さらに、食生活や喫煙習慣など、生活習慣全体を見直すことも歯周病予防には大切です。

主な症状

以下のような症状に心当たりはありませんか?

- 歯磨きの時に歯ぐきから血が出る

- 歯ぐきが赤く腫れている、またはブヨブヨしている

- 歯ぐきがムズムズする、かゆい

- 口の中がネバネバする

- 口臭が気になる、または指摘された

- 歯ぐきが下がり、歯が長くなったように見える

- 歯と歯の間に食べ物が挟まりやすくなった

- 冷たいものが歯にしみるようになった

- 歯ぐきから膿(うみ)が出る

- 歯がグラグラする

- 以前より噛みにくくなった

これらの症状が一つでも当てはまる場合は、歯周病のサインかもしれません。自己判断せずに、お早めにご相談ください。

歯周病のリスク

歯周病は、お口の中だけでなく、全身の健康にも様々な悪影響を及ぼすことが分かっています。

お口の中へのリスク

歯周病がお口の中に及ぼす主なリスクは以下の通りです。

歯の喪失

歯周病が進行すると、歯を支える骨が溶けてしまい、最終的には歯がグラグラになって抜け落ちてしまいます。実は、成人が歯を失う最も大きな原因は、むし歯ではなく歯周病なのです。

口臭の悪化

歯周ポケット内で増殖する細菌は、揮発性硫黄化合物という強い臭いを発するガスを産生します。これが、歯周病特有の口臭の原因となります。

審美性の低下

歯ぐきが炎症を起こして赤黒く変色したり、歯ぐきが下がって歯が長く見えたり、歯と歯の間の隙間が目立つようになったりするなど、お口元の見た目にも影響が出ます。

咀嚼機能の低下

歯がグラグラしたり、噛むと痛みを感じたりすることで、硬いものが食べにくくなるなど、食事を楽しむことが難しくなります。

全身へのリスク

歯周病が進行すると、歯周病菌やその毒素、炎症によって生み出される物質などが歯ぐきの血管から体内に入り込み、血液の流れに乗って全身へと運ばれます。

その結果、お口以外の様々な臓器や組織に影響を及ぼし、以下のような病気や症状を引き起こすリスクを高めてしまいます。

糖尿病

歯周病は糖尿病の「第6の合併症」とも言われ、互いに悪影響を及ぼし合う関係です。歯周病があると血糖コントロールが悪化しやすく、逆に糖尿病の方は歯周病が進行しやすい傾向があります。歯周病を治療することで、血糖値の改善が見られることもあります。

心血管疾患(心筋梗塞・狭心症など)

歯周病菌が血管壁に付着し、動脈硬化を促進することで心筋梗塞や狭心症といった心臓病のリスクを高めることがわかっています。

脳梗塞

心血管疾患と同様のメカニズムで、脳の血管に動脈硬化を引き起こし、脳梗塞のリスクを高める可能性があります。

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)

唾液や食べ物と一緒に、お口の中にいる歯周病菌が誤って気管へ入り込んでしまい、肺で炎症を起こすのが「誤嚥性肺炎」です。特に、飲み込む力が弱くなりがちなご高齢の方や、お身体が不自由で寝たきりの状態の方などは、この誤嚥性肺炎を発症するリスクが高まるため、注意が求められます。

早産・低体重児出産

妊娠中の女性が歯周病にかかっていると、炎症性物質が血流を介して胎盤や子宮に影響を与え、早産や低体重児出産のリスクが高まることがわかっています。

歯周病をきちんと治療し、予防することは、お口の健康を守るだけでなく、将来の全身の健康を守ることにもつながるのです。

歯周病検査

当院では、歯周病の進行度を正確に把握し、患者様一人ひとりに適した治療計画を立てるために、以下のような精密検査を行っています。

歯周病検査

最初に、患者様が感じている症状やお困りのこと、生活習慣、既往歴などを詳しくお伺いする問診を行います。 その後、歯科医師や歯科衛生士が、歯ぐきの色や形、腫れの有無、出血のしやすさ、歯石の付着状態、歯の動揺度などを確認します。

これらの基本的な診査と、以下にご紹介するより専門的な検査の結果を総合的に評価し、正確な診断を行います。

位相差顕微鏡での検査

位相差顕微鏡検査とは、光学顕微鏡の一種で、お口の中に生息している細菌を生きたままリアルタイムで観察できる顕微鏡です。

この検査を行うことで、歯周病の直接的な原因となっている細菌の種類や量、活動性などを特定することができます。

歯周病を引き起こす細菌の種類は、一人ひとり異なります。位相差顕微鏡で原因となっている細菌が特定できれば、歯周病リスクをより正確に判断したり、その細菌に対して効果的な治療薬を選択することが可能になります。

しっかり検査しておくことで、長い目で見たときに治療に必要な回数を減らしたり、治療期間を短縮したりすることが可能です(保険適用外)。

歯周ポケット検査

歯周ポケット検査は、歯周病の進行度を調べる上で最も基本的な検査の一つです。「プローブ」と呼ばれる細く、先端に目盛りが付いた専用の器具を歯周ポケットにそっと挿入し、その深さを1本1本の歯について丁寧に測定します。

- 健康な歯ぐき:ポケットの深さは1~2mm程度

- 軽度の歯周病(歯肉炎~軽度歯周炎):ポケットの深さが3mm以上

- 中等度~重度の歯周病(中等度~重度歯周炎):ポケットの深さが4~5mm

測定時には、ポケットの深さだけでなく、プローブを挿入した際の出血の有無(BOP:Bleeding On Probing)も指標となります。

歯肉退縮検査

歯周病が進行すると、炎症によって歯ぐきが痩せたり、歯を支える骨が吸収されたりすることで、歯の根っこ(歯根)が露出してくることがあります。

この露出した歯根の長さを測定し、記録することで歯周組織の破壊の程度を評価します。

レントゲンでの検査

レントゲン(X線)検査は、歯を支えている顎の骨(歯槽骨:しそうこつ)の状態を詳しく把握できます。

レントゲン写真からは、次のような多くの情報が得られます。

- 歯を支える骨がどの程度減っているか

- 骨の減り方が全体的になだらかか(水平的吸収)、あるいは部分的に深くなっているか(垂直的吸収)といった形状

- 歯の根の表面に歯石が付着しているかどうか

- 歯の根の形や数、根の先端部分に病気が隠れていないか

歯周病治療

当院では、精密な検査結果に基づいて、患者様一人ひとりの状態に合わせた治療計画をご提案いたします。

ブラッシング指導クリーニング

歯周病治療の基本は、歯周病の原因であるプラーク(歯垢)をしっかり取り除くこと(プラークコントロール)が基本となります。

このプラークコントロールで中心となるのは、患者様ご自身による毎日のセルフケアです。歯科医師や歯科衛生士が、患者様のお口の状態や歯並び、歯ブラシの持ち方や動かし方の癖などを詳しく確認させていただき、お一人おひとりに合った効果的なブラッシング方法をお伝えします。

さらに、毎日のセルフケアだけでは落としきれないプラークや、細菌が強固に集まって形成する膜状の汚れ(バイオフィルム)は、クリーニングによって丁寧に取り除きます。

歯垢・ヤニ・着色の除去

コーヒー、紅茶、赤ワインなど飲食やタバコのヤニによって付着した着色汚れ(ステイン)も、専用の器具や超音波装置、微細なパウダーを吹き付けるエアフローなどを用いて、歯を傷つけることなく丁寧に除去します。

これにより、歯本来の自然な色合いやツヤを取り戻すという見た目の改善が期待できるでしょう。それだけでなく、歯の表面が滑らかになることでプラークが付着しにくくなるため、歯周病や虫歯の予防にもつながります。

スケーリング(歯石取り)

スケーリングとは、歯の表面や歯周ポケットの比較的浅い部分に硬く付着した歯石を、専用の器具を使って取り除く処置です。歯石は、プラークが唾液中のカルシウムなどと結合して石のように硬くなったもので、歯ブラシでは取り除くことができません。

歯石の表面はザラザラしているため、新たなプラークが付着しやすく、歯周病菌の温床となってしまいます。

スケーリングには、超音波の振動で歯石を砕いて除去する「超音波スケーラー」と、歯科衛生士が手用器具で細かく丁寧に歯石を取り除く「手用スケーラー」があり、状態に応じて使い分けます。

ルートプレーニング(歯ぐきの中の清掃)

ルートプレーニングは、歯周ポケットの奥深く、歯の根の表面に付着した歯石や、歯周病菌によって汚染された歯根表面のセメント質などを、専用の器具(キュレットスケーラー)を使って丁寧に取り除き、歯根面を滑沢に仕上げる処置です。

歯根面を滑沢にすることで、プラークが再付着しにくくなり、腫れが引いて引き締まる効果が期待されます。

内科的歯周病治療

当院では、スケーリングやルートプレーニングに加えて、お薬を用いた内科的な歯周病治療も取り入れています。これは、歯周病の原因となる細菌に直接作用させ、歯周組織の炎症を内側からコントロールしようとするアプローチです。

代表的なお薬として、歯周病学会でもその効果が推奨されている「ジスロマック」という抗生物質があります。これを通常3日間連続で服用していただくことで、お口の中全体の歯周病菌を効果的に減少させ、歯ぐきの炎症を内側から抑える効果が期待できます。

もちろん、お薬を飲むだけで歯周病が完全に治癒するわけではありません。お薬の力で歯周病菌の総量を大幅に減らし、活動性を弱め、歯ぐきの状態を改善しやすい環境を整えることが主な目的です。菌が少しでも減れば、歯ぐきの腫れや出血といった症状も良い方向に向かいます。

歯磨き粉とPOICウォーターによる治療

歯周病治療が一段落し、症状が落ち着いて定期的なメンテナンスへ移行するタイミングや、「お薬を飲むほどではないけれど、まだ歯ぐきに少し違和感や軽い痛みが残る」といった状況の方に対して、当院では歯磨き粉やPOICウォーターを用いた、ご自宅での補助的なケアをご提案することがあります。

患者様のお口の状態や症状、生活習慣などをふまえ、数種類ある専用の歯磨き粉の中からその方に合ったものを選びます。また、高い除菌効果と安全性を持つPOICウォーターも、歯周病菌に対して非常に有効です。

これを毎日の歯磨きの際に洗口液として使用していただいたり、POICウォーターでブクブクうがいをしながら歯を磨いていただいたりといった使い方を推奨しています。これらの補助的なケア製品を上手に活用することで歯周病の進行を抑制し、健康な歯ぐきの状態を長く維持することを目指します。

これらは市販されているものではなく、治療の一環として提供しており、治療費に含まれる形です。ご不明な点やご興味のある方は、お気軽にスタッフまでお声がけください。